Dans ce tome, intitulé : " Le mot LIVRE ", nous verrons successivement les chapitres suivants :

5 - Des livres de par le monde

7 - Les Labiales et les Lèvres

|

Si vous préférez pouvoir imprimer ce texte sur du papier pour le lire, télécharger ce tome intégralement, au format (*.rtf) zippé, lisible sur tout logiciel de traitement de texte digne de ce nom, sur environnement Windows, comme Mac OS.

Pour obtenir les photos dans le texte vous êtes obligé d'extraire automatiquement préalablement les 2 fichiers zippés : - 1°) le fichier *.rtf - 2°) le répertoire des photos

|

Pour télécharger : (Download)

|

Ce tome débute une étude, dite "à thème", qui s'étale sur plusieurs tomes, tels qu'ils vous sont présentés dans la page d'accueil du site, dans la première colonne de gauche.

Pour que sa lecture vous soit des plus agréables, et surtout bénéfique, je vous conseille préalablement de lire quelques tomes, dans les autres colonnes comme :

- a Introduction

- c Le Principe de Babel

et également :

- 1 Des mots qui se ressemblent

- 2 Des concepts interconnectés

- 3 Recherche de ressemblances

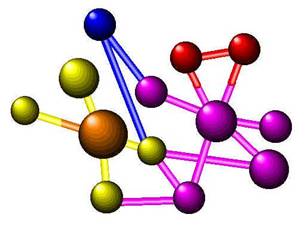

Dans le tome "Des concepts interconnectés" nous avons vu que tous les concepts, quels qu'ils soient, sont interconnectés, et forment donc une structure spatiale :

- chose surprenante, ils le sont tous par des liaisons "logiques", relevant du bon sens :

Exemple : les deux concepts "peaux" et "vêtements" sont bien connectés

car, depuis toujours, on utilise des peaux pour faire des vêtements.

- chose extraordinaire ("anormale" aux yeux des lois du hasard), ils le sont pas des liaisons "illogiques"

(mais qui finissent, contre toute attente, par se révéler "logiques" lorsqu'on pousse un peu l'analyse),

basées uniquement sur le fait que des désignations des concepts considérés se ressemblent.

Exemple : le terme : hide, désigne la peau d'animaux (en anglais) alors que

le verbe : hide, veut dire (se) cacher (en anglais), ce que fait bien le vêtement,

a fortiori, si le corps est : hideux (laid).

Pour "se promener" sur cette structure (tridimensionnelle), donc lors d'une investigation, on peut partir de n'importe quel point (concept), et ensuite progresser en passant d'un concept à l'autre :

- soit de façon "logique",

comme le fait généralement notre esprit,

qui passe d'un sujet à l'autre parce qu'il y a un lien précis,

- soit de façon "illogique",

en se laissant un peu guider par les diverses ressemblances

que l'on rencontre dans les codifications de ces différents concepts.

Partant maintenant du fait que le Principe de Babel répond bien, d'une certaine façon, aux lois de l'isotropie 1, on peut alors démarrer toute expérience (investigation), à partir de n'importe quel concept (ou mot). Et atteindre ainsi, des sujets très différents (et très souvent inattendus), en suivant uniquement le (ou les) fil(s) de contacts, qui vont nous faire passer d'un concept à l'autre. Et cela, uniquement, parce que nous aurons su trouver des termes les définissant, qui se ressemblent.

1) isotrope : (grec isos , égal et tropos , direction) Dont les propriétés physiques sont identiques dans toutes les directions.

Pour illustrer ces propos, nous allons tout de suite prendre un exemple, "au hasard". Si je puis encore m'exprimer ainsi. Puisque je veux justement vous montrer, qu'en matière de signifiant 1 (libellé d'un mot), le hasard n'existe pas. Là où on aurait dû normalement trouver du "n'importe quoi", on constate que ce n'est pas le cas. Car on découvre des choses sensées.

Comme je ne veux pas que vous pensiez que j'ai choisi, tout particulièrement, le premier mot, pour que cela marche mieux que pour d'autres. Je vous propose de partir simplement du mot : LIVRE. Puisqu'il s'agit bien de cela ici, avec la rédaction de ce site, qui m'apparaît pour l'instant comme une suite de pages sur un traitement de texte à l'écran, comme pour le récit d'un "livre".

C'est donc ce concept, et donc ce mot LIVRE, qui va nous servir de point de départ.

Mais vous verrez, en poursuivant la lecture, que, même en partant d'autres concepts, tous très différents, nous découvrirons les mêmes comportements surprenants. Ceux que vous allez constatés maintenant sur le mot LIVRE, se répètent donc, également, pour d'autres concepts, et cela à l'infini…

C'est un phénomène méconnu, mais il semble qu'il soit universel. Mais je n'aurais pas la stupidité de vous dire que je l'ai vérifié pour tous les mots, bien sûr. Cependant, chaque fois que je l'ai vérifié, je n'avais pas choisi les mots de départ. Ils étaient venus sous mes yeux, ou à mes oreilles, "par hasard". C'est encore le cas ici. Nous verrons bien…

1) signifiant : Forme concrète (image acoustique, symbole graphique) du signe linguistique (par opposition à signifié).

Si vous ouvrez un dictionnaire (ici : Bibliorom Larousse) au mot livre, voilà ce que vous voyez :

|

livre nom masculin

(latin liber) publié par un gouvernement ou un organisme quelconque - À

livre ouvert : sans préparation, à la

première lecture.

|

|

livre nom féminin

(latin libra)

|

|

livre nom

féminin (latin libra) et qui a été remplacée, en France, par le franc. Livre

parisis, tournois. Livre de Flandre.

du Liban, de Malte, de la Syrie et de la Turquie. de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord.

|

Vous pouvez constater qu'on trouve trois fois ce mot livre :

- un premier mot livre, qui a 4 sens, et qui concerne : la lecture,

- un deuxième mot livre, qui a 2 sens, et qui concerne : le poids,

- un troisième mot livre, qui a 2 sens, et qui concerne : la monnaie.

Soit au total huit sens différents, correspondant à trois mots différents. Nous appellerons "concept " chacun de ces sens. Dans les analyses que nous allons menées, seuls comptent les sens différents (donc les concepts).

Chacun de ces huit sens est porté par le même mot : livre. Ces huit mots "livre", se retrouvent donc homonymes, car on ne peut pas les qualifier d'équivalents (ils n'ont pas le même sens).

Mais chacun d'eux peut encore avoir des synonymes 1, qui portent également le même sens (ou presque), comme le mot : bouquin, qui porte le premier sens du mot livre.

Ces synonymes ne sont généralement pas "parfaits". S'ils l'étaient, il y aurait, pour ainsi dire, des mots en double dans notre vocabulaire, et très vite certains ne seraient plus usités. Si on parle d'un livre en employant le mot bouquin, il s'agit généralement d'une catégorie de livres, correspondant à des ouvrages de large diffusion. On ne l'emploierait nettement moins s'il s'agissait d'un livre ancien, décoré d'enluminures.

1) synonyme (grec sunônumos; de sun, avec et onoma, nom) Se dit de deux ou plusieurs mots de même fonction grammaticale, qui ont un sens analogue ou très voisin.

Par exemple : les verbes briser, casser et rompre sont synonymes. Le contraire de synonyme, c'est : antonyme.

Des synonymes

Tout concept, quel qu'il soit, est donc généralement "matérialisé" par un ensemble de mots, qu'on peut qualifiés de "synonymes" 1, car ils le désignent. Mais le synonyme parfait n'existe pas.

Pour le mot livre (celui qu'on lit) on trouve dans un dictionnaire, pas moins de 20 synonymes :

|

Synonymes du mot LIVRE |

||

|

1 - parution |

8 - publication |

15 - titre |

|

2 - bouquin |

9 - grimoire |

16 - exemplaire |

|

3 - livre de poche (nom déposé) |

10 - pavé |

17 - brochure |

|

4 - livret |

11 - livret d'accompagnement |

18 - opuscule |

|

5 - plaquette |

12 - tiré à part |

19 - volume |

|

6 - incunable |

13 - volumen |

20 - manuscrit |

|

7 - tapuscrit |

14 - maquette |

- etc. |

S'ils existent encore dans les dictionnaires, c'est que, suivant l'usage, on les préfère à d'autres. Même s'il s'agit toujours de livre (un objet relatant un récit sous forme de textes ou d'images), ils sont donc bien sensiblement différents, et bien sûr "utiles" à tous.

1) synonyme (grec sunônumos; de sun, avec et onoma, nom) Se dit de deux ou plusieurs mots de même fonction grammaticale, qui ont un sens analogue ou très voisin.

Par exemple : les verbes briser, casser et rompre sont synonymes. Le contraire de synonyme, c'est : antonyme.

Pour chacun des trois mots livre rencontrés plus haut, il y a plusieurs sens :

- quatre, pour le premier,

- deux, pour le deuxième, et

- deux, pour le troisième.

Et pourtant il s'agit à chaque fois du même mot, du même libellé : livre (donc avec strictement la même étymologie, respectivement du latin liber, ou du latin libra). On parle alors de polysémie 1. Cette polysémie est également considérée comme étant une autre forme d'homonymie (parfaite cette fois).

Dans cet exemple, une analyse systématique des ressemblances envisagerait alors ici, les vingt huit possibilités (28 couples d'homonymes : livre et livre, livre et livre, livre et livre, etc.).

Mais ce n'est pas de cela dont nous allons parler ici. Car, comme vous le verrez par la suite, il est généralement bien plus intéressant de considérer des mots dont la ressemblance est qualifiable d' "imparfaite". Comme pour les mots qui suivent :

- livre et lèvre,

- livre et lièvre,

- livre et libre,

- livre et levier,

- etc.

1) polysémie : (du grec polus, nombreux et sêma, signe) Propriété d'un mot qui présente plusieurs sens.

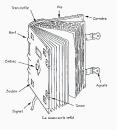

Si on écrivait le mot livre ainsi : LiVRe, on mettrait en évidence les consonnes de ce mot : LVR. Nous appellerons cette forme, à l'avenir : "structure consonantique" ou "squelette" du mot.

Si maintenant vous examinez diverses traductions du mot livre (dans des langues européennes issues du latin, par exemple), vous trouverez des mots comme :

- LiBRu (en corse),

- LiBRe (en occitan),

- LiBRo (en italien),

- LiBëR (en albanais),

- LiBaR (en ferrarrais),

- etc.

Vous constatez qu'on retrouve systématiquement les consonnes LBR. Mais les voyelles se placent différemment, vis-à-vis de celles-ci. S'il n'y avait pas la confusion existant avec le mot libre (le concept de la liberté, que nous envisagerons plus loin), nous pourrions aller ainsi dans les pays correspondants, et utiliser uniquement l'abréviation LBR, pour désigner un livre.

Cette "tendance" se vérifie avec énormément de mots, et sur de nombreuses langues, ce qui conduit à dire que les voyelles (comme : a, e, i, o, u en français), jouent un rôle mineur dans les diverses codifications d'un même concept, laissant ainsi une place prépondérante aux consonnes. En fait, les voyelles ne sont là que pour "colorer" la phonation. Elles changent en passant d'un pays à l'autre, mais très souvent les consonnes restent les mêmes, et dans le même ordre.

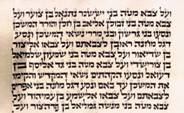

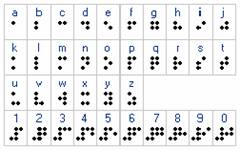

Un langue sémite 1 comme l'hébreu (c'est valable également pour l'arabe) se passe aisément de voyelles (les journaux, ou les livres, en hébreu moderne, sont sans voyelle). Par contre pour les textes bibliques, et pour les textes servant à apprendre à lire, elles y sont. Car il faut bien apprendre une fois dans sa vie, comment il faut prononcer les mots.

Dans les textes primitifs de la Thora, il n'y avait même pas l'espace (le blanc entre les mots). Sans voyelles, la lecture de la Bible, peut se révéler très difficile. Il est alors impératif de connaître le contexte d'un mot, pour "choisir" les voyelles, sinon il peut y avoir des confusions sur l'interprétation du texte.".

Exemple avec le triplet de consonnes : BQR peut se lire aussi bien :

- BoQeR (matin en hébreu),

- BaQaR (bétail en hébreu),

- BaQeR (visiter en hébreu)

- etc.

Par ailleurs, des études ont montré qu'il existe des "équivalences" entre consonnes, (un sujet que nous détaillerons plus loin). Sachez seulement pour l'instant que les consonnes : V, F, B, P, M, sont des consonnes qualifiées d'équivalentes, qu'on appellent :

- labiales 2 (car les lèvres interviennent pour les prononcer en s'arrondissant).

Mais il y a encore, bien d'autres variétés de consonnes :

- les dento-linguales 3,

- les palatales 4,

- les chuintantes 5,

- etc.

1) sémite : (de Sem fils de Noé) Qui appartient à un ensemble de peuples du Proche-Orient parlant ou ayant parlé dans l'Antiquité des langues sémitiques :

Akkadiens [Assyro-Babyloniens], Amorrites, Araméens, Phéniciens, Arabes, Hébreux, Éthiopiens.

2) consonne labiale, ou labiale : Consonne dont l'articulation principale consiste en un arrondissement des lèvres : bilabiales [p], [b], [m], et labiodentales [f], [v].

3) consonne dentale, ou dentale : Consonne que l'on prononce en appuyant la langue sur les dents (exemple : [d], [t]).

4) consonne palatale, ou palatale : (du latin palatum, palais) Se dit d'une consonne qui a son point d'articulation situé dans la région du palais dur.

5) consonne chuintante, ou chuintante : Consonne fricative telle que le [ò] de chou et le [ʒ] de joue.

Nous venons de voir des traductions du mot livre, utilisant le squelette LBR. Mais, du fait de l'équivalence entre les deux labiales : B et V, on trouve également, bien d'autres traductions, avec cette fois le squelette LVR, comme dans :

- LiVRe (en français),

- LiVRo (en portugais),

- LeVR (en breton),

- etc.

En y regardant de plus près, on constate que cette structure consonantique, peut même subir quelques transformations, en passant les frontières, et prendre la forme, par exemple, d'une métathèse 1 (une permutation des lettres). Pour preuve :

- le mot livre, se dit : LîVe [LV] (en wallon), alors que

le mot livre, se dit : iVoLa [VL] (en fidjien) 2.

Si une langue comme l'hébreu (qui a connue tôt l'écriture) conserve encore de nombreuses métathèses (voir dans la Bible : KeBeS ou KeSeB pour désigner le mouton), les langues plus récentes (à écriture tardive) n'en possèdent plus (ou très peu). Ainsi :

- en français, on utilisait dans le temps le terme : "formage",

car un moule était nécessaire pour fabriquer le "fromage".

- les grecs parlaient de : "morphe" [MRPh ou MRF] (qu'on trouve encore dans le français : morphologie),

là où nous utilisons : "forme" [FRM] (en français), aujourd'hui.

La phase extrême de la métathèse, c'est bien sûr l'anagramme 3, où toutes les lettres sont réutilisées, mais dans un ordre totalement différents. Ces formes nous intéresseront également.

Dans les deux exemples ci-dessous, il s'agit même d'un retournement surprenant du mot :

- en passant du français au breton, la conjonction de coordination :

- car [CR], devient

rak [RK] [or C=K],

- en passant du français au néerlandais, le nom d'organe :

- rein [RN], devient

nier [NR],

- etc.

1) métathèse : (grec metathesis, déplacement) Déplacement de voyelles, consonnes ou syllabes à l'intérieur d'un mot. Ex : l'ancien français formage devenu fromage.

2) Ces deux mots lîve (livre en wallon) et ivola (livre en fidjien) n'ont, bien sûr, pas du tout la même étymologie.

3) anagramme : (grec anagramma, renversement de lettres) Mot formé des lettres d'un autre mot disposées dans un ordre différent (ex : gare est l'anagramme de rage).

Pour prendre conscience de l'équivalence des consonnes dites "labiales" 1 : V, F, B, P, M, il n'y a qu'à examiner les différentes traductions d'un même concept sur les langues européennes. Rappelons que les labiales sont des consonnes dont l'articulation principale consiste en un arrondissement des lèvres. Examinez votre bouche : quand vous prononcer un B, on dirait que vous que vous envoyez des Baisers.

![]()

Puisqu'il s'agit de labiales, nous allons, tout naturellement, faire un comparatif avec le concept "lèvre". En Europe, on dit :

- "LèVRe" (en français), pour le V,

- "LeFFRe" (en ancien francique), pour le F,

- "LaBio" (en espagnol), pour le B,

- "LiP " (en anglais), pour le P.

A l'aide de ce seul exemple, vous comprenez sans doute mieux :

- l'équivalence des consonnes : V, F, B, P, et

- l'influence mineure des voyelles, sur la codification d'un même concept (ici "livre").

Dans cet exemple on comprend bien également, que ces mots viennent en fait d'une même racine indoeuropéenne, qui a d'abord donné différentes "branches" :

- l'ancien haut allemand : LeFFuR,

- ou le vieil anglais : LiPPa, ou le néerlandais LiPPe.

Toutes les formes de codification du concept "lèvre" ne sont pas issu de ces racines, il y a bien d'autres formes qui n'ont rien à voir avec celles-ci, comme en breton, où "lèvre" se dit : muzell.

Un mot qui ressemble apparemment au mot museau, ce qui permet de se poser des questions sur le concept lui-même. Car pour certains mammifères ont ne peut plus vraiment parler de lèvre supérieure, car elle n'existe quasiment pas.

Voir pour cela le groin du porc, qui remplace parfois l'avant de la lèvre supérieure.

Par ailleurs, le porc est un animal qui, pour ainsi dire, n'a pas de cou.

Tout concept a donc un champ de codification. Généralement quand les mots n'existent pas, (ou n'existent plus), c'est que le concept atteint sa limite de validité.

1) consonne labiale, ou labiale : Consonne dont l'articulation principale consiste en un arrondissement des lèvres : bilabiales [p], [b], [m], et labiodentales [f], [v].

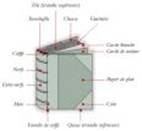

Partons donc maintenant, du mot livre, avec le sens le plus commun :

Livre : Assemblage de feuilles portant un texte, réunies en un volume relié ou broché.

Sur ces feuilles sont donc imprimés des lettres formant des mots, ces mots forment des phrases délivrant un message. Voici donc notre concept de départ : le "livre" 1. Un moyen, parmi d'autres, de communiquer un message.

Mais la matérialisation de ce concept a fortement évoluée durant ces dernières années. Faut-il encore parler de "livre", lorsqu'un non-voyant laisse son doigt sur une plage tactile électronique (faite de petits picots mus électroniquement), où défilent les caractères d'un livre saisi en braille 2 ?

Oui, si on considère qu'il accède ainsi au récit du livre, et ces deux concepts tendent parfois à se confondre. En d'autres termes, il y a bien deux "livres" : le récit, et le support de ce récit.

Nous allons voir maintenant, qu'en se servant uniquement de ressemblances entre mots, donc d'homonymies imparfaites, on peut parvenir à se "connecter" à d'autres concepts fort différents (d'autres mots portant un sens, et un seul).

Pour fixer tout de suite les idées, voici un petit exemple sur lequel nous reviendrons en détail. Nous allons partir du mot livre, et allez vers ses "semblables" :

- livre ressemble à lèvre, et

- livre ressemble à lièvre, mais il se trouve aussi que :

- lèvre ressemble à lièvre.

Chose extraordinaire, les deux concepts atteints (uniquement par la ressemblance), comme ici : "lèvre" et "lièvre", sont eux-mêmes interconnectés entre eux, par d'autres formes de ressemblances (par exemple avec d'autres traductions de ces mots, voir plus loin).

Sans allez bien loin, on peut déjà remarquer qu'on retrouve des ressemblances entre :

- le mot : LiPpu (ayant des grosses lèvres), et

le mot : LaPin (un autre lagomorphe 3), puisque ces deux mots ont une forme en [LP].

Ce qui semble élargir les concepts initiaux (du "lièvre" on passe au "lapin"). Il s'agit donc cette fois des "lagomorphes".

Et ce qui est plus surprenant encore, c'est que ces "connexions" ont bien du sens (c'est-à-dire qu'il y avait donc de bonnes raisons de considérer le couple initial de concepts). Les concepts ainsi connectés ont des rapports précis, connus ou méconnus, mais bien réels.

1) Tant que possible, nous adopterons désormais cette notation, en mettant des "guillemets", pour désigner les concepts (chargés de sens).

Ceci afin de les distinguer des mots, qui seront généralement en italique.

2) braille (de Braille, nom de l'inventeur) Écriture en relief à l'usage des aveugles.

3) lagomorphe : (du grec lagôs, lièvre) Mammifère végétarien, différent des rongeurs par la présence de 4 incisives supérieures au lieu de 2, tel que le lièvre et le lapin

Peut-être ne voyez-vous pas tout de suite le rapport existant entre :

- " livre " et " lèvre ", ou entre :

- " livre " et " lièvre "?

Nous développerons dans les tomes suivants la réalité et l'intérêt de ces ressemblances.

Mais pour le couple " lèvre " et " lièvre ", je suis sûr que vous avez déjà une petite idée (voir explications plus loin). Par contre, n'allez surtout pas imaginer que c'est la seule plausible.

Le mot livre a, bien sûr, bien d'autres "sosies" (ou presque), comme :

- livrer,

- lever,

- libre,

- levier,

- levure,

- etc.

Des mots qui n'ont pas de rapport étymologique avec le mot livre (qui vient du latin liber). Et cependant, nous verrons plus loin que ces relations ont bien du sens, même si la qualité des ressemblances ne vous semble pas "parfaite" a priori.

Finalement, autant on trouve d'homonymes (ou presque) au mot désignant un concept, autant on a de possibilités de se connecter avec d'autres "mondes". Et vous verrez plus loin, que chaque fois que cela est possible, cela présente un réel intérêt.

Nous venons de voir dans ce tome, que le mot LIVRE (point de départ de notre étude, un mot choisi au hasard) présente des similitudes indéniables (en tenant compte de certaines règles précises) avec d'autres mots. Par exemple :

- des mots français comme : lèvre, lièvre, livrer, lever, levure, libre, levier, livrée, etc.

- des mots anglais comme : liver (foie), live (vivre), liven (animer), level (niveau), lover (amant), etc.

L'étude de telles ressemblances ne présente, a priori, aucun intérêt. Mais, des études sérieuses menées depuis 1983, tendent à démontrer tout le contraire. Je dit "sérieuses", car, comme il s'agit d'homonymies (donc de jeux de mots), vous pourriez penser que l'humour va nous entraîner vers la "futilité". En tout cas, quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité. Et que, par définition, nous allons donc perdre notre temps, et le vôtre en les lisant. Et bien pas du tout !

Une fois de plus ce monde va vous surprendre, comme il le fait j'espère chaque jour, lorsque vous vous posez les quelques questions essentielles sur la vie : "Que faisons nous là ?", "D'où venons nous ?", "Où allons nous ?", "Que se passe-t-il après la mort ?", "Sommes nous seuls dans l'univers ?", etc. En tentant d'y répondre, vous devez déjà arriver à la conclusion que le destin de l'humanité est vraiment exceptionnel. Ne serait-ce qu'en le comparant avec celui des autres animaux, qui n'ont pas eu la chance d'avoir une telle évolution. Mais ne sommes nous pas déjà sur le déclin ?

Si vous voulez bien réfléchir encore un peu, cette vie n'a de sens que si tous les hommes de cette terre parviennent un jour à être heureux. S'il ne s'agit pas d'une utopie, les seuls problèmes qui nous resterons alors à résoudre, consisteront à faire rire nos voisins. Pour y parvenir, nous serons donc bien heureux d'utiliser des jeux de mots. L'humour est futile, certes, mais il peut se révéler un jour essentiel à notre bonheur. Nous allons voir ici, qu'il peut même se révéler "salutaire".

Ce site présente un ensemble de réflexions qui démontrent que les mots que nous employons n'existent pas par hasard. C'est-à-dire que leurs libellés (les lettres qui les composent) ne sont pas quelconques. Et que les ressemblances rencontrées induisent l'existence d'une structure cohérente de concepts interconnectés qui représente bien notre savoir (admis de tous), et donc la réalité.

Ce seul constat (si vous voulez bien l'admettre, après la lecture de ce site), démontre, à l'évidence, que nous sommes bien dans un monde totalement cohérent, et donc conçu comme tel dès le départ. Nous ne sommes, en aucune manière, dans un système déterministe 1. Car s'il y a bien un phénomène où peut s'exprimer notre libre arbitre, c'est bien dans le choix des mots que nous utilisons chaque jour. Il faudra donc revoir toutes nos notions concernant les soi-disant : "lois du hasard". Manifestement, dans ce cas là, elles ne fonctionnent pas.

1) déterminisme : (de l'allemand Determinismus)

Conception

philosophique selon laquelle il existe des rapports de cause à

effet entre les

phénomènes physiques, les actes humains, etc.

Les mots vus plus haut se ressemblent. En analysant ces ressemblances, contre toute attente, ont retrouve la réalité. Puis on peut se livrer à quelques réflexions, qui nous apprennent des choses nouvelles, parfaitement sensées. Avouez que c'est totalement inespéré.

Ce site est donc tout, sauf un site humoristique, ou un site de propagande pour une quelconque philosophie de vie, ou une quelconque croyance religieuse.

On part d'un constat (des mots se ressemblent), puis on réfléchit aux diverses "connexions" que ces similitudes induisent. Je ne fais que vous présenter les résultats obtenus. Quant aux interprétations, même si elles sont à chaque fois multiples, à mon humble avis, elles tombent sous le sens. Vous êtes donc totalement libre, bien sûr, de les interpréter autrement.

Cependant s'il vous venait l'initiative de dénigrer de tels travaux (vous êtes libre aussi), je vous demanderai alors, bien gentiment, de m'expliquer :

"Pourquoi ce qui devait être totalement au hasard, n'y est manifestement pas ? ".

Pourquoi, par exemple, les désignations de deux concepts, homonymes en français, se retrouvent encore homonymes dans d'autres langues avec de toutes autres prononciations. Pourquoi le hasard s'acharne-t-il ainsi à rapprocher deux concepts, que parfois tout sépare. Nous verrons que c'est le moyen original qu'ont choisi les "mots" (ou le "hasard") pour attirer notre attention sur eux.

Nous étudierons même dans un tome spécifique, un exemple précis :

- le mot : fille, ressemble au mot : feuille (en français), mais également :

- le mot : hija, ressemble au mot : hoja (en espagnol),

- le mot : figlio, ressemble au mot : foglia (en italien),

- etc.

Et nous verrons ce qui justifie une telles ressemblances.

|

|

Fille |

Feuille |

|

|

fille |

feuille |

||

|

(fille en espagnol) hija |

hoja (feuille en espagnol) |

||

|

(fille en italien) figlio |

foglia (feuille en italien) |

||

|

(fille en portugais) filha |

phyllo (préfixe : feuille en grec) |

Si le mot livre ressemble au mot lèvre, c'est parce que les lèvres délivrent un message en parlant. Et c'est bien ce que fait un livre également. Une fois que vous l'avez lu, c'est un peu comme si l'auteur vous avait parlé (même si c'est cette "petite voix intérieure" qui a prononcé les mots que vous lisiez). Il s'agit donc bien d'une réalité : "Livre" et "Lèvre" sont liés.

Mais comme cette relation est bien sûr réciproque, nous verrons comment :

- "des lèvres" (aptes plus que quiconque à nous adresser la parole), peuvent nous parler

- "des livres" (biblia en grec, issu de bublos, papyrus).

Mais c'est le seulement lors de la lecture du deuxième site, que tout cela vous sera expliquer.

© Copyright : Gouzoulou Tout droit de reproduction du texte réservé.

|

|